骨粗しょう症は、予防が大切な病気です。

骨が丈夫で健康であることは、健康寿命にも関係してきます。

些細な衝撃から骨折になり、寝たきりになってしまうことも。

痛みなどの自覚症状はほとんどない病気のため、日頃から予防していくことが大切です。

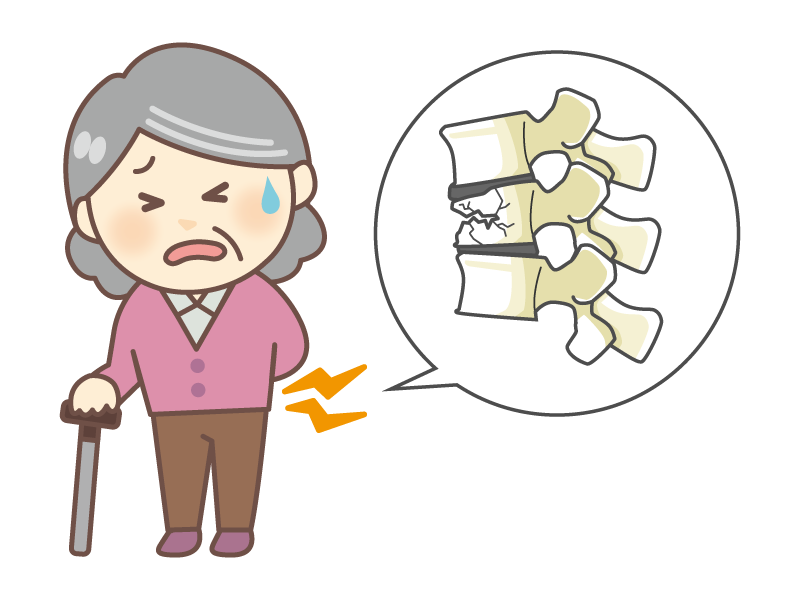

特に、くしゃみや転倒といった小さな衝撃でも、背骨や脚の付け根を骨折することがあります。それがきっかけで、介護が必要な状態になることも少なくありません。

ご自身の骨の状態を把握するためにも、定期的な骨密度検査で早めに予防を始めましょう。

骨粗しょう症とは?

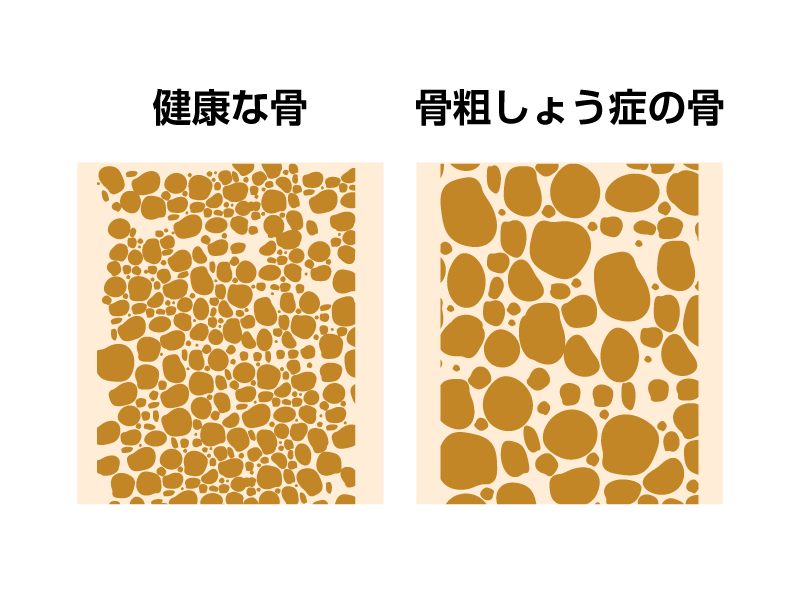

骨粗しょう症とは、骨量(骨密度)の低下により強度が弱くなり、骨折を起こしやすくなる病気です。

骨がスカスカな状態になってもろくなっているため、転んで手や膝をついたり、くしゃみなどちょっとした衝撃で骨折してしまいやすくなります。

原因としては、加齢による骨量の低下、生活習慣(食事、運動、喫煙)などが挙げられます。

また骨粗しょう症は、女性(特に閉経後の女性)に多くみられます。理由としては、閉経後の女性ホルモンバランスの変化が言われています。

骨粗しょう症による、特に骨折を起こしやすい部位は、背骨、手首、太ももの付け根です。

背中や腰がまがっている方は注意

背中や腰がまがり、姿勢が前かがみになるほど、背骨への負担が大きくなります。背骨にかかる力が大きくなると、背骨の圧迫骨折が起こりやすくなります。

また、すでに背骨に骨折があると、新たな骨折をしやすくなり、次から次へと骨折が増えていく連鎖につながります。

圧迫骨折による姿勢の変化による影響

- 背中や腰、関節が痛む慢性痛

- 背中が伸びないのでうまく歩けないことによる転倒

- 前かがみ姿勢による胃酸の逆流・胸やけ

- 家事・移動が困難など生活が不自由になる

診断・検査、治療方法

診断・検査

骨粗しょう症の診断は、問診、骨密度検査、レントゲン検査、骨代謝マーカーなどの検査をして、総合的に行います。

骨密度検査

骨密度とは、骨の中にカルシウムなどのミネラルがどの程度あるかを示すもので、骨の強さを判定する指標です。

この骨の強さを調べるのが骨密度検査です。検査方法には様々な方法があります。

- DXA(デキサ)法

2種類のX線を使って骨密度を測る、精密で正確な検査法です。

腰椎や大腿骨の骨密度を測定し、骨粗しょう症の診断に最も広く用いられています。 - 超音波法

かかとなどの骨に超音波を当て、骨の健康状態を測定する方法です。

X線を使用しないため被ばくの心配がなく、健康診断などでのスクリーニング検査として使われます。 - MD(エムディ)法

手のX線写真から、骨とアルミニウム板の濃度を比較して骨密度を測定する方法です。

手のX線のみで測定でき、簡便に骨の状態を確認できます。

レントゲン検査

背骨や腰椎のX線撮影をします。骨の状態(骨折や変形の有無、骨がスカスカになっていないか等)を確認します。

骨代謝マーカー

血液検査や尿検査で、骨がつくられたり溶け出したりする、骨の新陳代謝の速度を調べます。

骨代謝マーカーの高い人は、骨密度の低下速度が速く、現在の骨密度の数値にかかわらず骨折の危険性が高くなります。

治療方法

薬物療法

骨折の抑制効果のあるお薬や、骨の形成をうながす副甲状腺ホルモン薬、カルシウム・ビタミンなどの栄養素など、骨の状態に合わせて処方していきます。

予防にもなる治療法

予防が大切な病気です。適度な運動、バランスの取れた食事など健康的な習慣を意識しましょう。

⚫︎適度な運動を習慣的に行う

筋肉を強化し、バランス感覚を養うことで、つまづきや転倒の防止につながります。

また、外に出て散歩などの運動することで日光に当たることも良いですね。

⚫︎食事から栄養を摂取する

骨をつくるのは、食べているものから。

カルシウムをはじめとする栄養素を意識的に摂取しましょう。

- カルシウム(牛乳、小魚、納豆など)

- ビタミンD(魚介類、卵、きのこ類など)

- ビタミンK(緑黄色野菜・海藻類など)

- リン(肉、魚、卵、乳製品など)

- マグネシウム(種実類、魚介類、海藻類、豆類など)

- タンパク質(肉、魚、卵など)